たしかに、感動作だったのかもしれない。

でも、どこかで心が現実に引き戻される瞬間があった──。

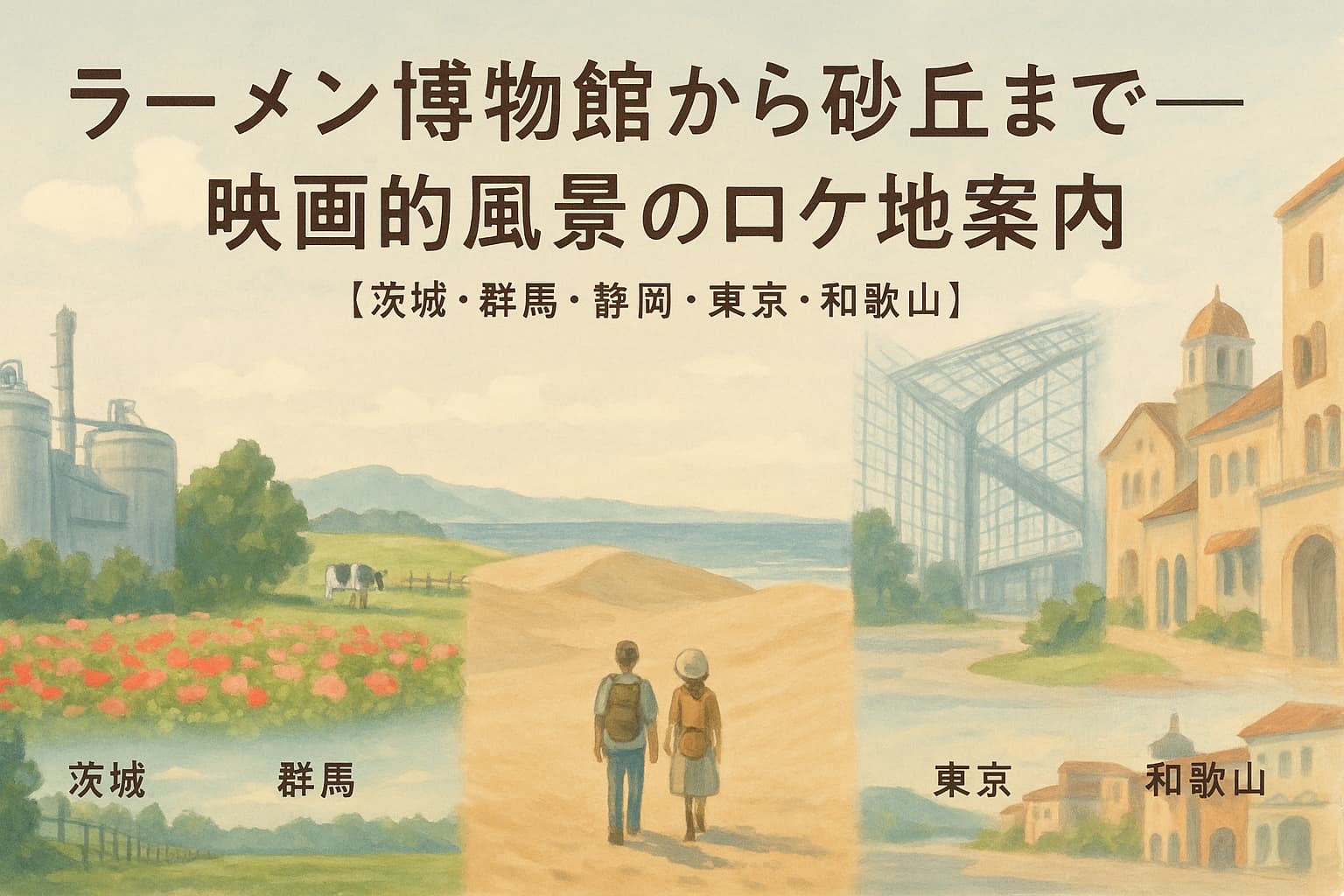

映画『はたらく細胞』を観終えてから、画面の中の“体内”が、どこかで見たような風景だったことに気づいた。

今回は、その“感覚の理由”をたどるように、ロケ地という名の「もうひとつの身体」を巡っていきたいと思う。

見えない臓器に、風景が宿る──茨城編

茨城県で撮影されたシーンには、まるで静かに働く臓器のような風景が並んでいる。

霞ヶ浦導水にある那珂機場では、無機質で広大なコンクリート構造が“肺胞”のイメージと重なっていた。

あの場所には、呼吸のように静かで力強い流れがあったように思う。

また、水戸赤十字病院では、治療を受ける細胞たちのやりとりが撮影された。

病院という「現実」と映画の「内側」が交差するその場面は、観客の視線を体内から外へと導いていく。

ショッピングモールである大洗シーサイドステーションが、血流や都市のメタファーとして使われていたのも興味深い。

人々が行き交う姿と、細胞たちのせわしない日常が重なるようだった。

そして、さしま環境センターや笠間市の一角もロケ地として名を連ねる。

どれも特別な“名所”ではないかもしれない。でも、だからこそ、見過ごされてきた風景に“身体の記憶”を宿せるのだ。

戦いの舞台と、祈りのような光景──群馬編

群馬のロケ地は、どこか祈りに近い光をたたえていた。

林牧場では、戦闘シーンの撮影が行われた。ワイヤーを使った激しいアクションの裏に、畜産施設としての静けさが広がっている。

生命を扱う場で、“細胞の闘い”が演じられたことに、どこか納得してしまうのはなぜだろう。

一方、ぐんまフラワーパークは、色とりどりの花々が咲く美しいロケーションだ。

ここで白血球が菌と対峙する場面が撮られたと知ったとき、そのギャップに妙な説得力を覚えた。

また、ロイヤルチェスター前橋 アルフォンソの煌びやかなホールでは、“赤血球の卒業式”のようなセレモニーが描かれていた。

光が差し込むステンドグラスのもとで、命が旅立っていく。そんな静かな祝福のような場面だった。

群馬の風景には、どこか“内なる矛盾”を包み込む優しさがあった。

戦いと癒し、激しさと静けさ。そのどちらも、体の中に確かに存在しているのだと思う。

砂丘と美術館、広がる体内の詩──静岡編

中田島砂丘──。

そこに広がるのは、ただの風景ではなく、“細胞の記憶”が風に舞うような場所だった。

砂の起伏は、まるで内臓の複雑な構造を模しているようにも見える。

歩くたびに変わる足元の感触が、細胞たちの生きづらさや揺らぎを想起させる。

そしてMOA美術館。

熱海の海を見下ろすように建つその館内には、光と影が静かに交錯していた。

ここでは、免疫の中枢とも言えるような“記憶”の場面が描かれていたという。

絵画の静寂が、細胞の騒がしさを包み込むように──。そんな感覚に、しばらく言葉を失った。

静岡文化芸術大学や天竜浜名湖鉄道の沿線にもカメラが向けられていたという。

静岡の風景は、何かを断ち切らずに受け入れていく。

それは、映画全体に漂う“やさしい寛容”そのもののように思えた。

人工構造に宿る“肺”のイメージ──東京編

東京国際フォーラム。

ガラスと鉄骨で編まれたその巨大な空間に、映画は“肺”の機能を重ねた。

息を吸い込むように広がるエントランス。

そこに人が流れ込む様子は、まさに酸素の取り込みのようで、ただ美しいだけではない“生命の動き”を感じた。

そして、鼻腔をイメージした江の島アイランドスパでは、スチームが漂う幻想的なシーンが描かれていた。

湿度と香りと熱。それらが人の記憶を刺激する。

さらに、新横浜ラーメン博物館では、喫煙者の体内イメージとして登場した。

昭和のネオンサインが、どこかくすんだ気道を連想させる。

人工的でありながら、どこか懐かしい。

東京のロケ地は、そんな“身体の都市”として映っていた。

異国の街角に宿った、血小板たちの記憶──和歌山編

和歌山マリーナシティにあるポルトヨーロッパは、異国の街並みを再現したテーマパークだ。

その美しい路地裏を、血小板たちが無邪気に走り抜けるシーンは、観る者の心を緩めてくれる。

“子ども”として描かれる彼らの存在は、ある種の無垢さを体現している。

ポルトヨーロッパの街並みは、フィクションの世界にありながら、どこか懐かしい現実感がある。

それはきっと、“自分の体にもあった無垢な記憶”を揺り起こすからなのかもしれない。

この場所には、現実と空想の境界が曖昧になる瞬間があった。

ロケ地を巡るということ──映画の“身体”に触れる旅

ロケ地を巡るという行為は、ただの観光ではない。

それは、物語がかつてそこに存在したという“記憶”に触れる行為だと思う。

映画『はたらく細胞』は、体内という抽象を、風景という具体に落とし込んだ。

その風景に立ってみると、不思議な感覚が芽生える。

「ここで赤血球が迷っていた」「ここで白血球が戦っていた」──。

空気の温度、風の匂い、足元の感触。

画面越しには感じ取れなかった“体温”が、ようやく自分の中に流れ始める。

たぶんそれは、映画を“観る”こととは別の、もうひとつの“思い出し方”なのだと思う。

記憶の中にある“体内”へ

ロケ地を巡ったことで、映画が少しだけ、現実に近づいた気がした。

茨城の工場、群馬の温室、静岡の砂丘、東京のガラス建築、和歌山の街並み。

それぞれが、身体の一部として私の記憶に残っていく。

そして今も、ふとした瞬間に思い出す。

ラーメンの湯気の向こうに、血管が通っているような気がして。

海風が吹いたとき、どこかで白血球の足音が聞こえたような気がして。

それだけで、もう一度映画を“感じ直す”ことができる。

たぶんそれで、十分なのだと思う。

コメント