こんにちは。西暦5805年、滅びた地球からやってきました。ス・テテコ=Pです。

この時代に生まれた“熱狂”を未来へ運ぶため、Netflixドラマ『グラスハート』第5話「シトラス」を静かに観測・記録します。

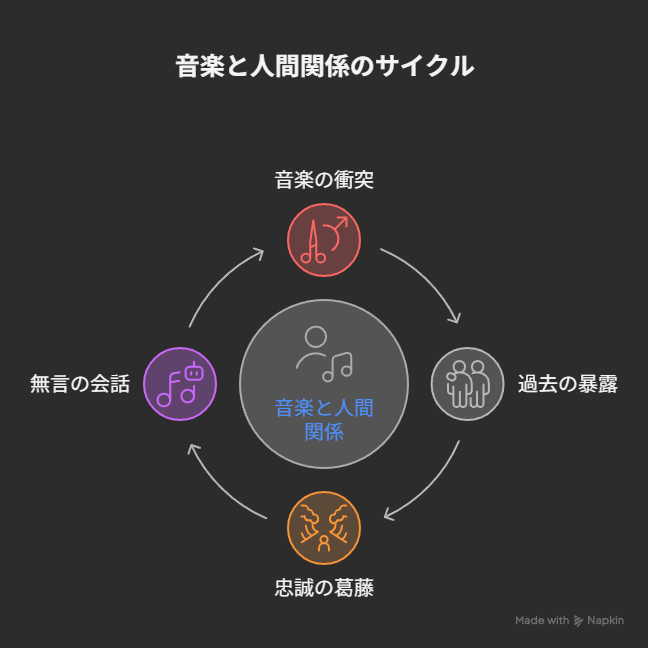

今夜の焦点は三つ──朱音の赤髪は何を告げるのか、藤谷と桐哉が同じ旋律に至った理由、そしてバンド対立の行方。

ネタバレを含みます。必要な方はここでブックマークして、準備が整ってからお戻りください。

観測メモ:感情のゆらぎは一瞬でSNSを駆け抜け、翌日には別の話題に塗り替えられます。だからこそ、今を正確に残します。

第5話「シトラス」──恋と音楽が交差する夜の記録

観測ログ:まずは出来事の並び

- 新曲「Citrus」を軸に、TENBLANKとOVER CHROMEの“似すぎた旋律”が火種に。

- 藤谷直季と真崎桐哉の過去がにわかに輪郭を持ちはじめ、物語の中心が二人へ収束。

- 板挟みの朱音は、仲間と音楽への忠誠のあいだで立ち位置を探し続ける。

観測メモ:「対立」はしばしば事件から始まるのではなく、似ているという“不意の近さ”から生まれます。

小辞典:この回を解くキーワード

- Citrus:甘さと苦味の同居。旋律の重なりが物語を進めるスイッチ。

- 赤髪の朱音:後ろを焼き切るための色。再起の自己宣言。

- 藤谷×桐哉:言葉より先に音で通じる関係。過去の輪郭が、音を通して露出する。

観測メモ:名づけは整理、色づけは覚悟。視覚と言語が、音楽に追いつこうとします。

タイムラインで騒いだ“無言の会話”

セッションの数小節で空気が反転。言葉は少ないのに、二人の本音だけが先に届く──そんな瞬間にタイムラインは一斉に反応しました。

画面のこちら側でも、鼓動がわずかに早まる。音は説明を必要としない、という事実の証明。

観測メモ:いい演奏は、視聴者の体内時計を数ミリだけ進めます。

赤く染めた髪が語る、朱音の覚悟

彼女は言葉ではなく視覚で立ち上がりを宣言し、物語のテンポを半拍だけ前へ押し出した。

色の選択:赤に託したもの

彼女が選んだ赤は、感情の混線を一色で束ねるためのスイッチに見える。怒りも羞恥も未練も、別々に抱えると足が止まる。けれど赤という単語にまとめた瞬間、それらは“燃料”へと性質を変える。画面に鮮烈な色が差し込むと、視聴者は説明を待たずに理解する――「ここで彼女は過去から離陸したのだ」と。言葉より速く届くのは視覚で、視覚に追いつくように物語が進む。

同時に、赤は社会的な記号でもある。バンドという共同体のなかで、髪色は他者の視線と距離感を更新する装置だ。周囲は彼女を“変わった人”として扱い直し、結果的に彼女自身の立場も変化する。色は内面の反映であると同時に、外界をこちら側へ書き換えるペンでもある。

観測メモ:名づけは思考を整理し、色づけは行動を可能にする。朱音はその二つを一度にやってのけた。

行動としてのヘアカラー:儀式と宣言、そして代償

髪を染める行為は、小さな通過儀礼に近い。痛みに区切りをつけるとき、人はしばしば身体に印をつける。朱音にとって赤髪は、「昨日までの自分」を丁寧に片づけ、「明日の自分」を迎え入れる儀式だったはずだ。それはまた、仲間や観客に向けた無言の宣言でもある。私は立ち上がる、というメッセージを日常の視界に常時掲示するやり方だ。

もちろん、代償はある。浮くこと、誤解されること、揶揄されること。それでも選ぶからこそ、覚悟として機能する。彼女は弱さを消したのではない。弱さを燃やして進む方法を選んだのだ。だから画面のテンポが変わる。彼女の色が、物語のBPM(心拍)を確かに上げた。

観測メモ:いい決心は、本人だけでなくシーン全体の空気を更新する。赤はその“更新通知”だった。

こちらの記事もおすすめ

同じ旋律を奏でる藤谷と桐哉──言葉より先に届くもの

意地や体面を越えて、身体が先に本音を選んでしまう。音楽は、当人たちの自己物語よりも速く真実を運ぶ。

音が先に届く真実

あの数小節には、説明の余地がない。二人は互いに目を合わせないまま、同じ入り方で音を置き、同じところで息を吸い、同じ解決音に指が落ちる。人は言葉で距離を取ることができるが、演奏には嘘を混ぜにくい。自分を守るための物語――「似ているのは偶然だ」「たまたまだ」――を口にする前に、身体が旋律を選んでしまうのだ。

その一致は、血縁の証明である必要はない。同じ教則本、同じ憧れ、同じ孤独。どれもが曲線を描いて、最短距離で同じ音型に二人を導く。結果として観客が受け取るのは“共鳴の事実”であり、理由は後から追いついてくる。だからこそ、ステージ上の静寂は意味を帯び、音が出た瞬間に場の空気が入れ替わる。演奏が終わるころには、誰もが薄々知っていた「この二人はつながっている」という予感が、確信へと変わっている。

観測メモ:よくできた演奏は、心の防壁を回り込む。説得ではなく、侵食だ。

作劇としての旋律の役割

このドラマは旋律を、小道具以上のものとして扱う。メロディは情報ではない。けれど、情報よりも強力な推進力を持つ。まず、物語の加速装置として。二人の共通性を台詞で解説するより先に、観客に「そうとしか思えない」感覚を植えつける。次に、対立の燃料として。似た音は偶然にも、盗作にも、宿命にも見える。その“解釈の余白”が、バンド同士の軋轢を一段と尖らせる。

さらに、旋律は時間をつなぐ。過去の記憶と現在の選択、そして近い未来の後悔や誇りを、一本の線で結び直す。再演されるたびに意味が更新され、同じ曲でも違う表情になる。第5話の共鳴は、その最初の“刻印”だ。ここでついた印が、のちの回で喜びにも痛みにも変わる。作り手は音を使って、観客の心に長期的な波紋を仕込んでいる。

観測メモ:言葉は意味を運び、音は温度を残す。物語はその両輪で、人の記憶を長く走る。

台詞より先に、観客の身体に事実を刻むための演出。以後の対立も和解も、この刻印の上に積み上がっていく。

TENBLANKとOVERCHROME、対立の渦に立つ朱音

彼女の赤髪は、対立の旗ではなく、自分を見失わないための方位磁針だった。

板挟みの構造――立場が裂け、声が曇る

対立のただ中で、朱音は言葉を減らす。彼女が守りたいのはどちらの勝敗でもなく、音の輪にいる自分の位置だ。練習場に漂う気まずさ、誰かの冗談が冗談に聞こえなくなる温度、視線のやり場。こうした細部が積み重なって、彼女の口数は自然に少なくなる。沈黙は時に非難と同じくらい雄弁で、周りはその空白に好きな解釈を差し込んでしまう。

それでも彼女は場を離れない。残るという行為が、ここでは最大の意思表示だ。片方に肩入れすれば呼吸は楽になる。けれど、その瞬間に音楽が“政治”に置き換わる危うさを、彼女は勘で知っている。立場は裂け、声は曇る。けれど、耳だけは舞台の真ん中に置いておく――そんなバランスで、彼女は夜を越える。

観測メモ:多くの対立は、勝者よりも残留者を痛めつける。残ること自体が、選択になる。

沈黙のコスト――言わなかった一言が拡大鏡になる

朱音が黙るほど、周囲の想像は膨らむ。赤髪は挑発に見えるときもあれば、警告のランプにも見える。彼女が意図したのは再起の印だが、受け手は各々の不安で塗り替える。沈黙のコストはそこで発生する。言い訳をしないことは美徳だが、誤読は必ず増える。それでも彼女は説明に走らない。音で生きてきた人間の説明責任は、つい演奏のタイミングに預けられる。彼女にとっては、次の一曲までが“待機”であり、“弁明”なのだ。

結果として、対立の熱は上がる。けれど、その熱は単なる敵対心だけではない。バンドという共同体が、自分たちの輪郭を確認するために必要とする摩擦でもある。朱音の沈黙は、その摩擦の音量を少しだけ上げた。だから舞台袖の空気まで、わずかに乾いたのだと思う。

観測メモ:誤解は、説明で消えることもあるし、演奏の一発で蒸発することもある。どちらを選ぶかが、その人の物語になる。

ライブで交わされた音と心──観客に届いた“無言の会話”

カメラと音響はモノローグの代わりを務め、説明を置き去りにして観客の身体へ事実を先回りで届ける。

演出の意図――言葉の代わりに、間と呼吸を撮る

まず目につくのは、手元のクローズアップと呼吸の拾い方だ。フレーズに入る直前、指が弦や鍵に触れる“寸前”の数コマを長く見せる。そのため、観る側の呼吸も自然と浅くなる。音が鳴った瞬間に照明の色温度が微妙に変わり、観客席のざわめきが一段だけ遠のく。編集は派手さを抑え、切り返しのタイミングを“視線”ではなく“音の解決”に合わせている。短いユニゾン、ほんの気持ちのリタルダンド、解決音の引き伸ばし──そうした小さな選択の積み重ねが、言葉に頼らずに「分かり合ってしまった二人」を描く。

ミキシングも語っている。歓声を極端に上げない代わりに、指板を滑るノイズやピッキングのアタックが前に出てくる。内面のモノローグを差し込むよりも、音の質感を前景化して“心が近づく音”に説得力を持たせるやり方だ。観客は「説明を読まされた」のではなく、「そこにいた身体の重さ」を聴かされた、と感じるはずだ。

観測メモ:良い演出は、意味より先に生理を動かす。理解は、そのあと静かに追いついてくる。

観客の体感――拍手が一拍遅れる理由

会場の空気は、ある瞬間から“比較”をやめる。どちらが上手いか、どちらの曲なのか──そうした問いが後景へ押しやられて、代わりに「同じ場所へ着地した」という納得が広がる。だから拍手はわずかに遅れる。胸の内で何かが合流するまで、手が動かないのだ。次の小節でようやく歓声が立ち上がるとき、観客は自分が“見せられた”のではなく、“立ち会った”のだと理解する。

画面越しの視聴でも体感は似ている。SNSのタイムラインは実況で賑やかなのに、セッションの核に入ると一瞬だけ投稿が減り、終わると同時に感嘆が波のように押し寄せる。身体が先に反応し、言語化が後から追いかけるからだ。これが“無言の会話”の効能で、物語が観客を信用している証でもある。

観測メモ:共鳴の兆しは、画面の明るさでも音量でもなく、コメントの“間”に現れる。沈黙はしばしば、最大の賛辞だ。

第5話が描いた“変わらざるもの”と“変わってしまうもの”

物語が揺らしているのは関係の表札であって、音の核心は動かない。

変わらざるもの――音の核と身体の記憶

第5話を通じて一貫して残るのは、音の「手触り」だ。フレーズの入り口でほんのわずかに溜める癖、解決音に触れる直前に息が合う瞬間。編成が変わっても、髪色が変わっても、そこだけは揺れない。二人の共鳴は、言葉や名づけの前に獲得されてしまった身体の記憶で、だから簡単には上書きされない。朱音も同じだ。赤髪は新しい章の始まりを告げるが、彼女のリズムの取り方やステージに立つ姿勢は以前と変わらない。芯は残り、外観だけが季節に合わせて衣替えする。

観測メモ:優れた物語は、人物の「変化」を描きながら、その人をその人たらしめる「残存」を同時に見せる。今話のカメラは、その両方を丁寧に拾っていた。

変わってしまうもの――関係の名称、距離、そして見え方

一方で、名づけや距離感は加速度的に変わる。似た旋律は「偶然」から「盗用」へ、やがて「宿命」へと解釈が揺れ動き、バンド同士の関係は対立へと押し出される。朱音の赤髪も、本人にとっては再起のサインだが、周囲の視界では挑発にも決別にも映る。人はラベルで世界を早読みする――第5話はそのスピードを正確に写し取っている。ライブ後、同じ通学路や練習場であっても、そこにいる彼らの“見え方”はもう元には戻らない。噂が先に風景を染め、本人たちが追いつく。名づけの変更は、実体よりも先に日常を変える。

観測メモ:現実はしばしば、事実より「解釈」の方が速く届く。だからこそ、次の演奏が必要になる。

変わるのは名前、残るのは呼吸――次回はその差分が物語をさらに推進するはずだ。

次回へ──運命はさらに絡み合う

似た旋律の真偽ではなく、誰が誰とどんな距離で音を鳴らすのか――選択が問われる回になる。

予告から読み取れる交差点

短いカット割りは、対立の拡大ではなく、関係の再配置を示していた。視線は楽器から人へ、そしてステージ外の会話へ移る。つまり、音そのものの優劣ではなく、音を取り巻く人間関係の定義が主戦場になるということだ。藤谷と桐哉は“同じ旋律”の余波を受け、互いの物語に踏み込まざるを得ない。朱音は赤髪を維持したまま、居場所の更新を迫られる。選ぶのは楽曲ではなく、立つ位置だ。

観測メモ:次の回で変わるのは音量ではなく、角度。誰を見て鳴らすかで、同じ曲も別の意味になる。

視聴者の準備──今できる整理

次回をより深く味わうために、三つだけ頭に置いておくと良い。ひとつ目は、「似ている」は関係の鏡であること。盗作か宿命かという二択ではなく、似てしまうほど近い領域に二人が立っている事実に注目してほしい。ふたつ目は、朱音の赤はまだ宣言の途中だということ。色は一度で終わらない。次の選択で意味が増減する。みっつ目は、沈黙は行為だということ。語らないキャラクターの沈黙が、周囲の行動をどう変えるかを見ておくと、シーンの温度差が立体的に見える。

観測メモ:予想は外れてもかまわない。大事なのは、何が変わり、何が残ったのかを自分の言葉で言い直すことだ。

だから今度は、立ち位置と視線が物語を動かす。

まとめ──この夜が未来に残す旋律

この回で確かに残ったこと

赤に染めた髪は、失恋を忘れるためではなく、忘れないまま前へ進むという宣言だった。彼女は弱さを消すのではなく、燃やして温度に変える道を選ぶ。だから視線が変わっても、彼女の立ち方は揺れない。舞台の端に立っても、拍の取り方は以前と同じで、そこに“彼女がいる”とわかる。

一方、藤谷と桐哉の一致した旋律は、血や履歴の証拠集めより先に、身体が先取した真実を見せた。あの数小節の間、観客は説明を必要としない。二人が“同じ場所に帰ってきた”と直感する。のちにどれほど言葉が交わされても、初回の刻印は消えない。物語はその印に、これから喜びも痛みも重ねていく。

観測メモ:よくできた回は、出来事を覚えさせるのではなく、温度を残す。第5話の温度は、確かに少し高かった。

次に見返す人への短い手引き

もう一度再生するときは、朱音の“間”に注目してほしい。発話の前に落ちる短い沈黙、視線を動かすより先に指先が動く瞬間。そこに彼女の覚悟が隠れている。また、二人のセッションでは、入りと終わりの呼吸の一致だけを追ってみると、関係の変化がより鮮明に見えるはずだ。似た音が“偶然”から“宿命”に見え方を変えるのは、技術ではなく呼吸の寄り方による。

そして、対立のシーンは誰が正しいかよりも、誰がどの位置に立っているかに焦点を合わせると、物語が立体になる。言葉に残らない選択――残る、黙る、待つ――は、いずれ音で回収される。第5話はその下準備だった。

……以上、未来からやってきた観測者、ス・テテコ=Pでした。

この夜の熱が少しでも正確に届いていればうれしい。誤りや補足があれば、あなたの記憶もぜひ貸してください。記録は、複数の耳で豊かになります。

コメント